こんにちは、旅行とグルメが大好きな食べ旅(TABETABI)です♪

突然ですが、皆さんがよく飲む飲み物と聞いて最初に思い浮かぶものは何でしょうか。

お水?お酒?お茶やジュース?それともコーヒーやミルク?

一言で「飲み物」といっても、世の中には非常に多くの種類やシーン、楽しみ方がありますよね。

お茶は日本人の心を映す鏡かもしれない。

そんな中でも、日本特有の飲み物である「🍵緑茶」は、好みは有れど、やはり「好きな飲み物」で上位にランクインします。

今日はそんな緑茶の生産量が長年トップクラスの静岡茶をご紹介したいと思います。

日本茶🍵の聖地、静岡と茶葉の関係と歴史

歴史ある静岡茶の生産

日本での茶葉生産といえば静岡、と答える方が非常に多いかと思います。

49年間ずっと生産量1位でしたが、安価な外国産やペットボトル飲料の普及、さらに生産者の高齢化と成り手の減少で静岡茶は生産量で鹿児島産に次いで2位に陥落しました。

しかし、それでも長い歴史のある静岡茶はブランド力ではトップクラス。

日本三大銘茶である「宇治茶」、「狭山茶」と肩を並べます。

そもそも、なぜ静岡では茶葉の生産が盛んになったのでしょうか?

静岡で茶葉生産が盛んな理由

中国に渡って禅法を体得し、京都と鎌倉を往還して仏法を広めた円爾

緑茶はインドやベトナム、中国西部などが原産と考えられているチャノキ(茶樹)から採れます。

チャノキ自体は記録だけなら奈良時代にもありますが、日本への伝来はそれ以前と考えられています。

静岡で生産が盛んになった切欠は、鎌倉時代の僧侶である円爾が仏教修行のため渡った宋からチャノキを生まれ故郷の駿河(現静岡)に持ち帰って植えたのが始まり。

円爾は宋から持ち帰った茶の実を植えさせ、茶の栽培も広めたこともあって静岡茶の始祖と称されています。静岡市では、円爾の誕生日(11月1日)を「お茶の日」に制定するなど茶業振興のPRにも貢献しています。

以降、静岡県では茶葉農家が中心となってチャノキの生産を現在の令和の時代まで続け、広げ、茶草場農法を編み出し、今も後世に伝えているのです。

静岡の茶葉農家は減少傾向にあり、生産量も2位に陥落してしまいましたが、長い歴史の中で培ってきた茶葉を扱う技術と知識は静岡茶という力強い品質とブランドを今も支え続けています。

茶草場農法ってなに?

茶園に敷くために行うススキなどの刈り干し。

茶草場農法は静岡のお茶葉農家で行われている独特な農法で、茶葉の品質向上のために考案され、現在は日本全国の至る茶園で実施されています。

茶園の畝間にススキやササなどで刈敷きを行う伝統的農法で、この茶草によって茶の味や香りが良くなると言われています。

ススキやササなどを定期的に刈り取るこの農法が茶葉の品質向上だけでなく、キキョウやノウルシ、カワラナデシコ、ツリガネニンジン、ササユリなどの絶滅危惧種や希少野生動植物種などの保全に繋がっているのです。

「茶草場」としての採草地で多様な動物・植物と共に生存可能になり、豊かな生物多様性の保全にも繋がっているとあって、2013年に世界農業遺産に指定されました。

静岡茶ブランド「掛川茶」を生産する佐次本製茶

佐次本製茶はそんな静岡茶ブランドの1つ、掛川市で生産される掛川茶を主に高品質な茶葉を提供してくれる茶葉生産者です。

代表で茶師七段でもある佐次本貢之氏の卓越した技術と情熱が注ぎ込まれています。

伝統の茶草場農法で育まれた茶葉は、深蒸し製法によってその魅力を最大限に引き出され、一口ごとに奥深い味わいと豊かな香りが広がります。

この記事では、佐次本製茶の茶葉が持つ唯一無二の魅力と、飲み比べセットで体験できる至福の味わいを、余すことなくお伝えします。

「深蒸し茶」とは?

まず、ご存知ない方のために「深蒸し茶」について少々。

お茶が好きで茶葉をよく買われる方なら深蒸しと書かれた茶葉はやや高額傾向にある事を知っていると思います。

深蒸し茶とは、一般的なお茶よりも蒸し時間が長い製法の茶葉の事です。

茶葉は

というプロセスを経て茶葉が製品化されます。

この工程の中の蒸熱の蒸し時間で味が変わるのですが、これを長く取ったものが「深蒸し」です。

茶葉の蒸し時間は大きく分けて「浅蒸し茶」、「中蒸し」、「深蒸し茶」があり、以下の特徴に分けられます。

| ※参照:深蒸し茶とは | 浅蒸し茶 | 中蒸し茶 | 深蒸し茶 |

|---|---|---|---|

| 蒸し時間 | 10~30秒 | 30~40秒 | 1~2分 |

| お茶の色や茶葉の形 | 色は薄く、葉は大きく整っていて細い | 色は普通、葉は細く整っている | 色は濃く、葉は崩れがある |

| 味と香り | すっきりして渋め、香り高い | 旨味と渋味のがバランスよく、香りは普通 | まろやかで甘みがあり、香りは弱め |

深蒸しは一般的な中蒸しに比べて倍近い時間を蒸し時間にかけますが、手間がかかっても長く蒸す事で茶葉の栄養成分が変化するため味や香りも変わるわけです。

例えば深蒸しする事でテアニンという、うまみ成分が出てくるので甘みが増え、タンニンは減るので苦みが抑えられますし、他の栄養成分も出されるので取れる栄養素も深蒸しの方が豊富です。

つまり、「深蒸し茶は体に良い」のです。

茶師七段・佐次本貢之が紡ぐ、至高のブレンド深蒸し茶

佐次本製茶の茶葉作りの要となるのは、茶師七段・佐次本貢之氏の存在です。

長年培ってきた経験と研ぎ澄まされた感性によって、それぞれの茶葉が持つ個性を最大限に引き出し、絶妙なバランスでブレンドしています。

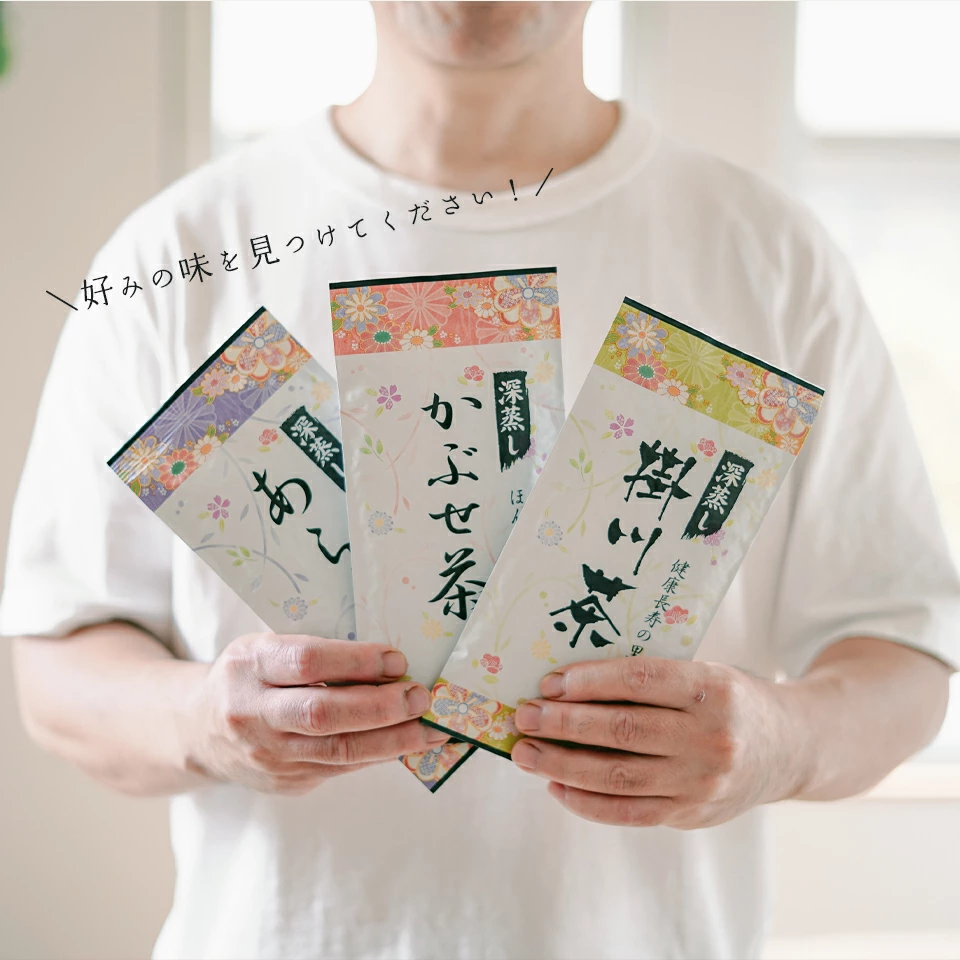

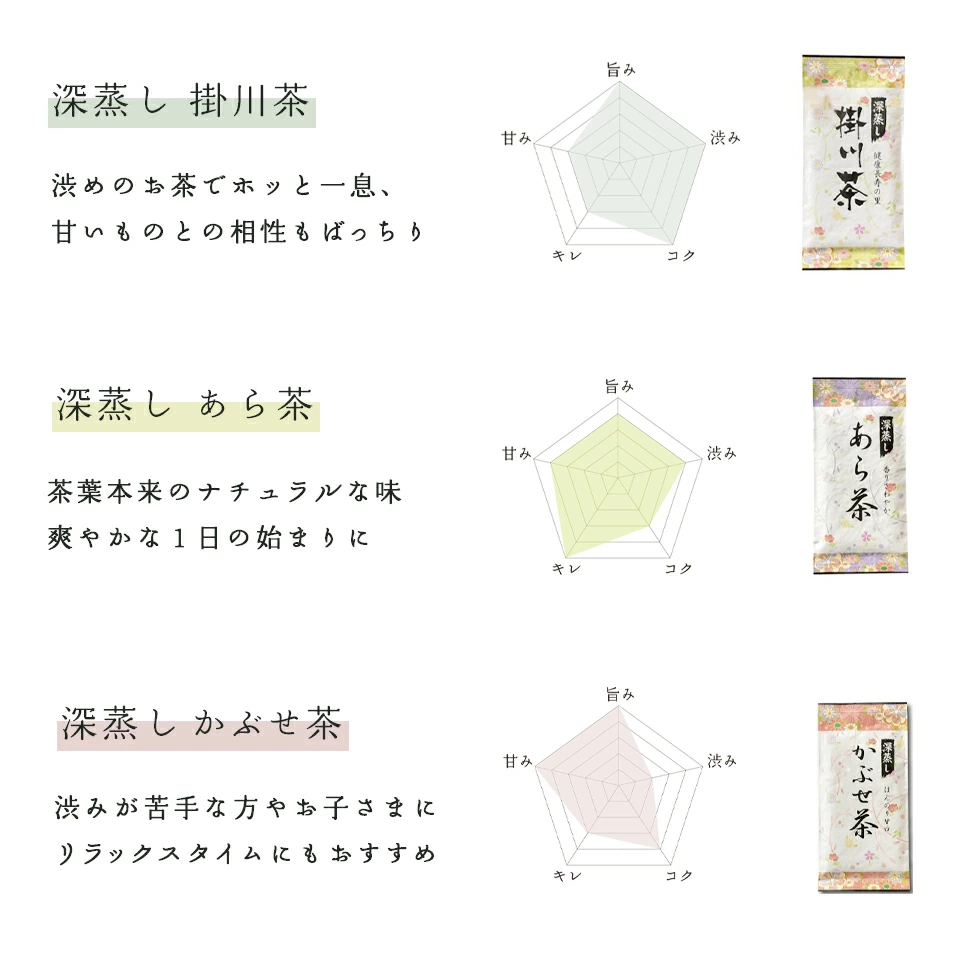

「静岡茶葉3種飲み比べセット」では、深蒸し掛川茶、深蒸しあら茶、深蒸しかぶせ茶という、個性豊かな3種類のお茶を一度に楽しむことができます。

それぞれの茶葉が持つ特徴を熟知した佐次本氏だからこそ実現できた至高のブレンド。

その奥深い味わいは、飲む人の心を豊かにし、至福のひとときへと誘います。

伝統の茶草場農法が育む、奥深い味わい

佐次本製茶でも勿論、伝統的な「茶草場農法」を取り入れています。

この農法は、茶畑の畝間にススキやササなどの草を敷き詰めることで茶葉の品質を向上させるもの。

手間暇かけて育てられた茶葉は、深く豊かな味わいと、ふくよかな香りを蓄えます。

自然の恵みを最大限に活かした茶草場農法は、佐次本製茶の茶葉が持つ、奥深い味わいの源となっています。

深蒸し製法が引き出す、茶葉の無限の可能性

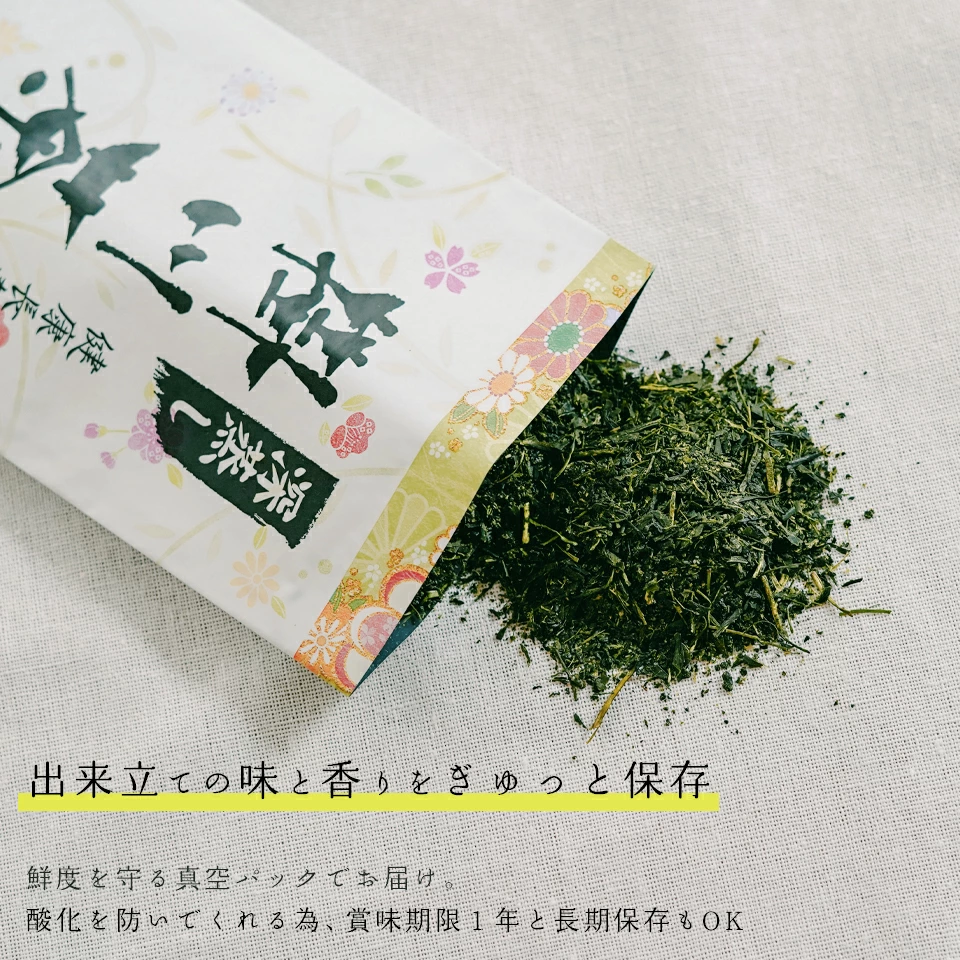

深蒸しの茶葉。サイズに均一性が無いのが特長。

佐次本製茶では、茶葉の個性を最大限に引き出すために、伝統的な「深蒸し製法」を採用しています。

通常の煎茶よりも蒸し時間を長くすることで、茶葉の青臭みを抑え、まろやかでコクのある味わいを実現しています。

深蒸し製法によって、茶葉の持つ甘み、渋み、旨みが絶妙なバランスで引き出され、一口ごとに奥深い味わいが広がります。

佐次本製茶の深蒸し茶葉飲み比べセットで、至福の茶葉体験を

「静岡茶葉3種飲み比べセット」では個性豊かな3種類のお茶を、それぞれの特徴を最大限に引き出す淹れ方で楽しむことができます。

- 深蒸し「掛川茶」: 強めの焙煎、濃厚な旨みと、コクのある味わいが特徴です。

- 深蒸し「あら茶」: 茶葉本来の力強い風味と、爽やかなフレッシュ感が特徴です。

- 深蒸し「かぶせ茶」: 弱めの焙煎で、苦みの少ないまろやかな甘みが特徴です。

それぞれの茶葉が持つ個性を、飲み比べることで、より深くお茶の世界を堪能できるでしょう。

掛川茶は全国茶品評会を幾度も「産地賞」などの名誉ある賞を受賞する確かな品質。

佐次本製茶は、全国茶品評会にて何度も受賞歴のある掛川茶製造の茶農家です。

品質は茶葉の栽培から製造まで一切の手間と妥協を許さない佐次本氏の情熱と技術によって支えられています。

特に、佐次本製茶の茶葉は6回連続で農林水産大臣賞も受賞するなど、まさに最高品質であることを証明しています。

五感で味わう、佐次本製茶の茶葉

佐次本製茶の茶葉は、その味わいだけでなく、香り、色、そして茶葉そのものが持つ美しさなど五感を通して楽しむことができます。

急須にお湯を注いだ瞬間に立ち上る芳醇な香り。

湯呑みに注がれたお茶の鮮やかな緑色。

そして、丁寧に摘み取られ美しく仕上げられた佐次本製茶の茶葉は飲む人の心を豊かにし、至福のひとときを演出します。

佐次本製茶の茶葉は以下の公式ショップで購入する事が出来ます。

|

静岡で育つ日本の心。日本一美味しい緑茶で安らぎを。 |

まとめ

佐次本製茶の「静岡茶葉3種飲み比べセット」は、茶師七段・佐次本貢之氏の卓越した技術と情熱、そして伝統の茶草場農法によって育まれた茶葉を楽しめる日本茶の逸品。

その奥深い味わいと豊かな香りは飲む人の心を温かく豊かにし、至福のひとときへと誘います。

ぜひ佐次本製茶の茶葉で奥深いお茶の世界を体験し、至福のひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか。