こんにちは、旅行とグルメが大好きな食べ旅(TABETABI)です♪

日本の庶民の味方でありながら、高級料亭や専門店などでも扱われる奥の深い食材といえば「豆腐」ですよね。

そのまま食べたり、具にしたり、加工したりと非常に汎用的な食材で、近年では大豆から出来ている低カロリー高タンパクなヘルシーな食べ物として諸外国やヴィーガン・ベジタリアンなどに肉の代替としても好まれています。

今や豆腐は「Tofu」と呼ばれ、世界的にも名の知れた食材となりました。

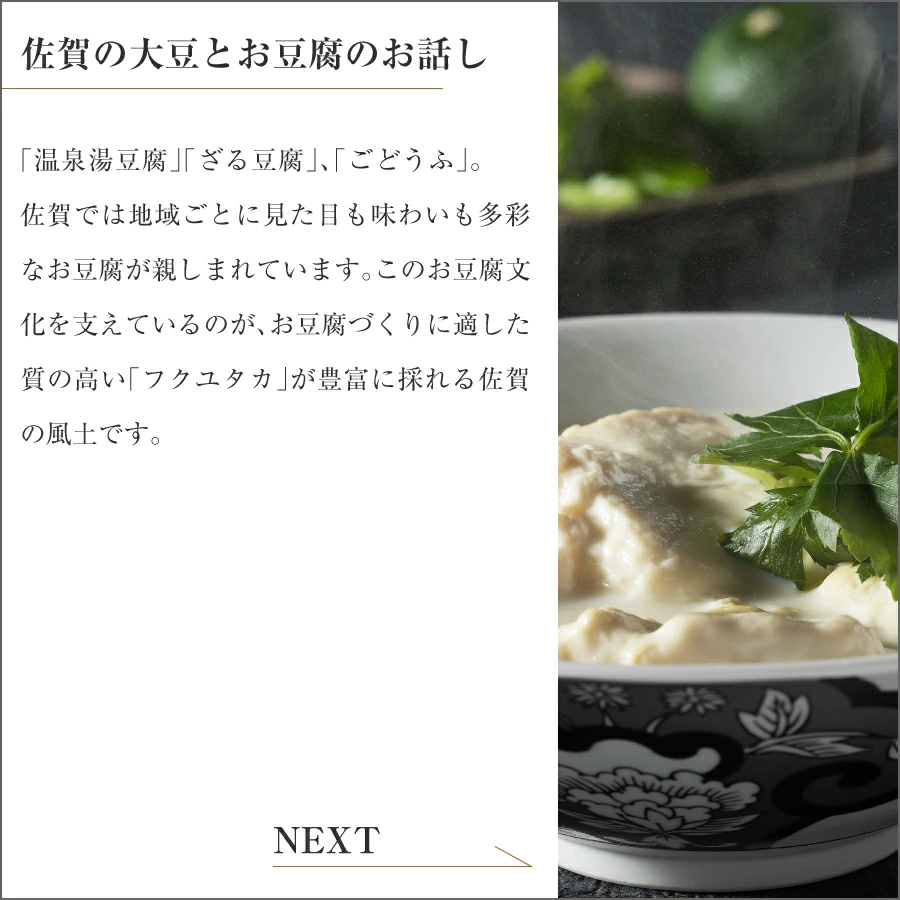

今日はそんな豆腐の知られざる歴史と、日本では非常に貴重な「国産大豆」を使用した佐賀県名物、嬉野温泉の「温泉湯豆腐」を自宅で再現できるセットをご紹介します。

ほっこり身も心もあったまる湯豆腐は冬の定番メニューですよね。

豆腐とは。木綿豆腐と絹豆腐、その歴史。

豆腐はご存知のように大豆を煮た際にできる搾り汁(いわゆる豆乳)を凝固剤で固めたもの。

大きく分けて木綿豆腐と絹豆腐がありますが、木綿豆腐は中国から伝わったもので、中国語でも「豆腐」と書き、呼び方も日本と概ね同じです。

16世紀の明の時代の中国の医師である李時珍が編纂(へんさん)した百科全書の1つ「本草綱目」には紀元前2世紀の頃に発明されたと記載されていますが、他にも様々諸説あり、明確には分かっていません。

日本に伝わったのも明確な記録は無く、遣唐使が持ち帰った、空海が持ち帰った、など様々な説がありますが、少なくとも鎌倉時代末期頃には民間へ伝わり、室町時代には日本各地へ広がり、江戸時代にはよく食べる通常の食材となっていた事は確定しています。

木綿豆腐は中国から、絹豆腐は日本から。そして「豆富」のこと。

江戸時代に絹豆腐や「豆富」への言い換え方を考案した「笹乃雪」。

一方、絹豆腐は東京の台東区根岸にある老舗の豆富料理店「笹乃雪」が元禄時代(1690年頃)に当時の天皇の子のお供をしていた玉屋忠兵衛が発明し、商売を今の根岸の地でおこしたのが絹豆腐の始まりです。

江戸で、初めて作られた絹豆腐を親王に献上した際に、その見た目に感動し、「笹の上に積もりし雪の如き美しさよ」と称された事から、店の屋号を「笹乃雪」と名づけました。

笹乃雪はコロナ禍で一時休業になりましたが、2025年現在は復帰し、絹豆腐を考案した老舗の豆腐料理屋として今も根岸の地(日暮里と鶯谷の間あたり)に現存しています。

尚、笹乃雪では1910年頃から「料理に『腐る』という文字が入るのは好ましくない」として、あえて「豆富」と称するようになっています。「豆腐」が一応は正しい表記ですが、稀に「豆富」と表記しているのは笹乃雪の考えを継承したものだと思われます。

尚、世界でTofuと呼ばれるのは中国よりも日本の豆腐を元に呼ばれるようになったようで、この辺はラーメンと同じ流れのようです。

まとめると、日本にとって豆腐は、中国から鎌倉時代に伝わり、日本全国に浸透、江戸時代(元禄)に笹乃雪が絹豆腐を発明、現代にいたる、という流れになります。

大豆大好きな日本、でも受給率は極めて低い

豆腐に加え、納豆に味噌、醤油、豆乳などの原料となっており、絞れば大豆油、暗所で育てればモヤシ、未成熟で獲れば枝豆、乾燥させて砕けばきな粉に。

更には豆腐を凍らせて乾燥させれば高野豆腐、揚げれば油揚げなど加工品の豆腐も更に加工するなど、日本における大豆は食卓に欠かせないものとなっています。

そんな日本人にとって重要な大豆ですが、2023年度の日本人の大豆の年間需要量は約356万t、そのうち国内生産は26万1千t。

9割以上は海外、主にアメリカやブラジルからの輸入品となっており、非常に低い自給率(7%)が問題として挙げられています。

これは単純な話で、日本国内の大豆の膨大な需要に対し、生産力、つまり国内での供給が全く追いつかないのと、世界で1位,2位の生産量の多い国であるアメリカとブラジルの国内での需要が共に5%以下となっているため安価で大量輸入できる点にあります。

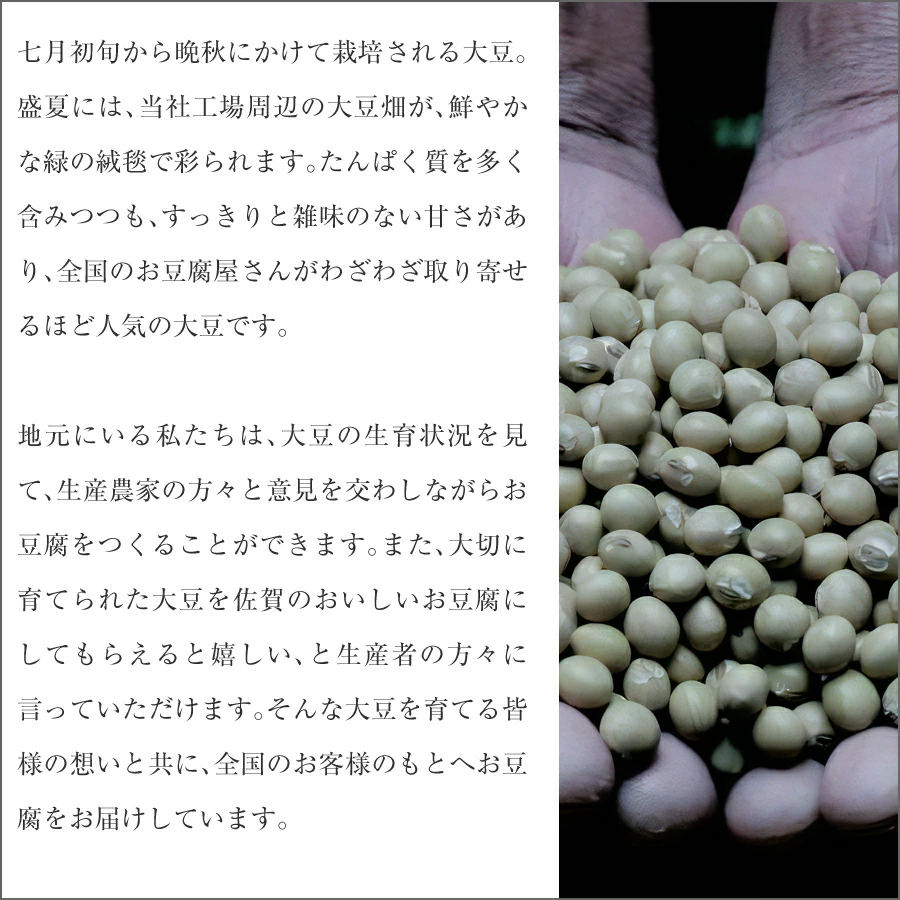

国産大豆は北海道が最多で44%の11万5千t、次いで宮城県、佐賀県がそれぞれ5~7%ほどのシェアですが、全体でも流通が多くないため、非常に貴重なんですね。

今日はそんな貴重な国産大豆の栽培の中心地の1つ、佐賀県で愛される、国産大豆でできた豆腐を使った嬉野温泉の名物、「温泉湯豆腐」をご紹介します。

【トロトロ、淡雪の感動体験!】日本三大美肌の湯が、あなたの食卓に!佐嘉平川屋の「温泉湯豆腐」で、心も体も癒される!

寒い季節の夜、そして、ちょっと疲れた日の晩ご飯。

温かいお鍋を囲んでホッと一息つきたい時、あなたはどんな料理を思い浮かべますか?

キンと冷えた空気に湯気を立てて食卓に並ぶお豆腐料理は私たち日本人の心を優しく満たしてくれる特別な存在。

しかし、もしその湯豆腐が、ただの湯豆腐ではなく、口に入れた瞬間まるで淡雪のようにとろけ、お出汁が白濁する魔法の湯豆腐を自宅で味わえるとしたら?

今、美食家たちの間で熱い視線を浴びている、日本三大美肌の湯として知られる九州の名湯、嬉野温泉の名物を、ご家庭で手軽に再現できる、佐嘉平川屋製の「温泉湯豆腐セット」の人気の秘密を解き明かしていきます。

淡雪の感動食感!湯豆腐を「温泉」に変える魔法の調理水

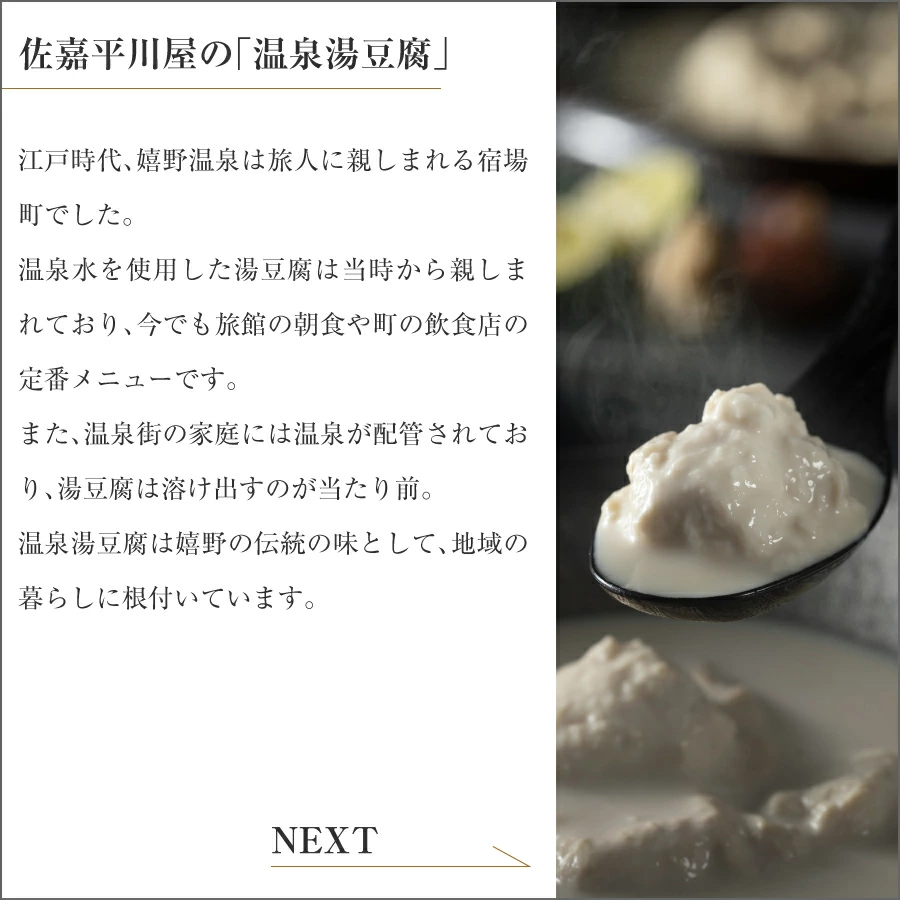

「温泉湯豆腐」が、なぜこんなにも特別なのでしょうか。

その秘密は、このセットに含まれる、温泉成分を含んだ「調理水」にあります。

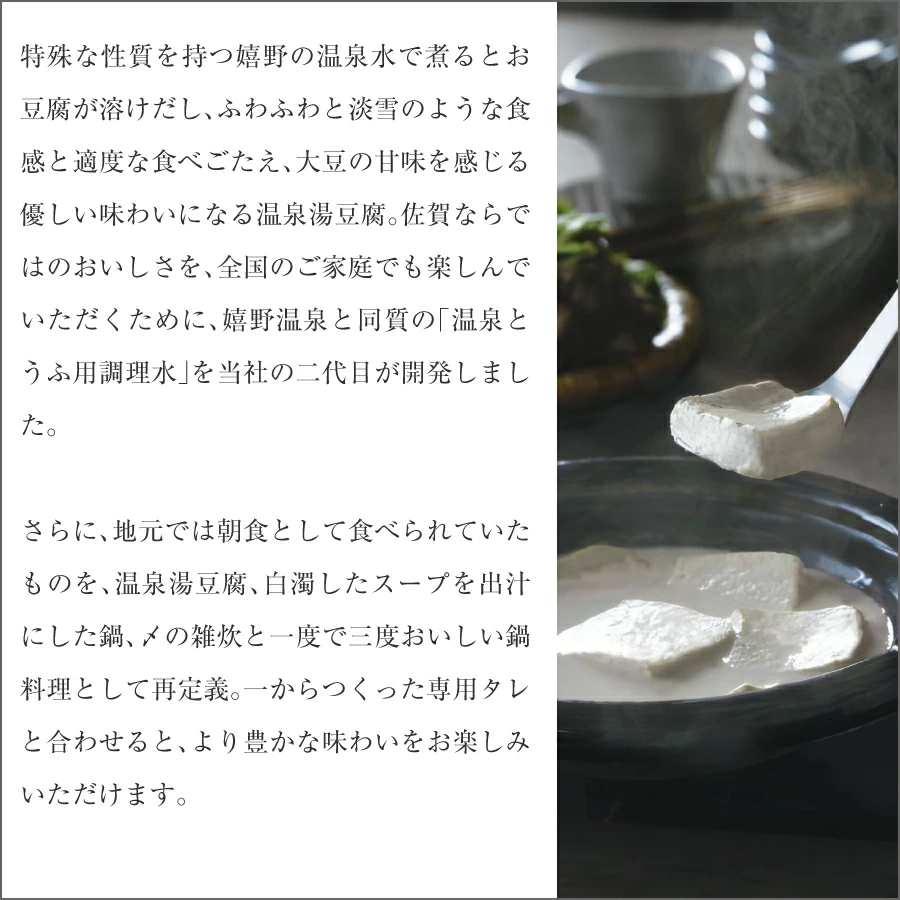

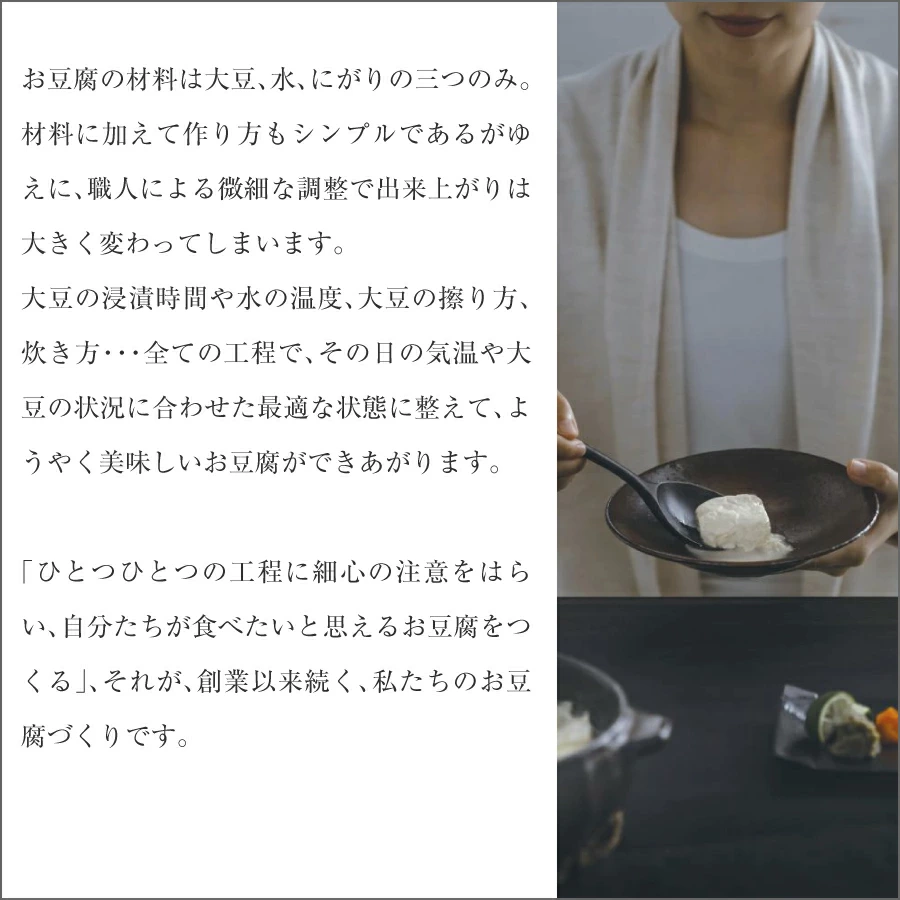

この調理水を用いて湯豆腐にすることにより、お豆腐の主成分であるタンパク質が溶け出し、湯が白濁するという、まるで科学の実験のような不思議な現象が起こります。

嬉野温泉のシンボル、「シーボルトの湯」

そして、その結果生まれるのが、嬉野温泉湯豆腐独特の、やわやわと淡雪のような優しい食感。

一口食べれば、まるで飲むようにスルスルと喉を通り、お豆腐の甘みと旨味が口いっぱいに広がります。

このとろけるような食感は普通の湯豆腐では決して味わえない、まさに「温泉湯豆腐」ならではの感動体験。

お出汁を吸ったお豆腐は、まるで生きているかのようにとろけて、まろやかな味わいに変化します。

この「魔法」を自宅で再現できることこそが、このセットの最大の魅力なのです。

創業七十余年の匠の技!佐賀の恵みが詰まった「極上のお豆腐」

「温泉湯豆腐」の美味しさは、何と言ってもその「お豆腐」にあります。

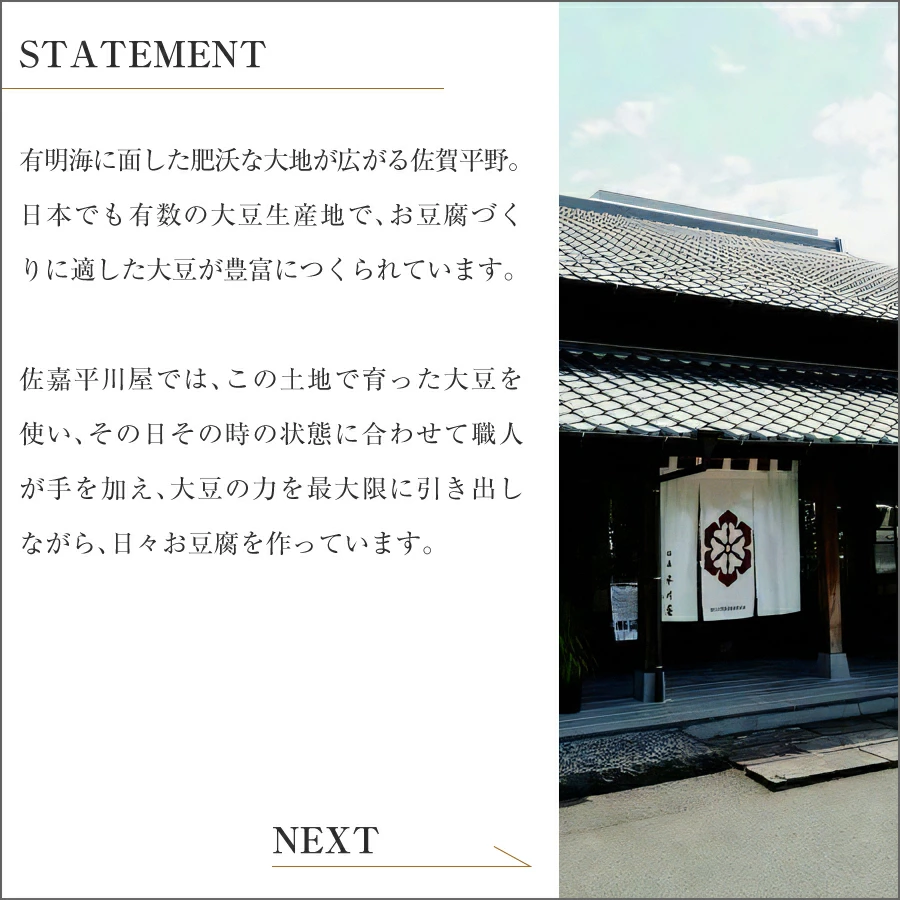

佐嘉平川屋が使用するのは有明海に面した肥沃な大地が広がる「佐賀平野」で育まれた貴重な「国産大豆」。

日本でも有数の大豆生産地で作られた、厳選された大豆だけを使用しています。

そして、その大豆のポテンシャルを最大限に引き出すのが「創業七十余年の匠の技」です。

熟練の職人が大豆の選別から昔ながらの製法で「一釜一釜丁寧に作り上げ」ています。

これにより大豆本来の甘みと豊かな風味が凝縮された絹のように滑らかで、それでいてしっかりと大豆の存在感を感じられる、まさに「極上のお豆腐」が完成するのです。

この匠の技と、佐賀の大地の恵みが、あのとろけるような食感と奥深い味わいを支えています。

ご自宅で「美肌の湯」を体験!心と体にも嬉しい効果

嬉野温泉が「日本三大美肌の湯」として知られるように、その温泉水には肌を美しく保つ成分が含まれていると言われています。

この温泉湯豆腐は、そんな嬉野温泉の成分を再現した調理水を使用しているため、まるで温泉に入っているかのような心も体も癒される体験を食卓で味わうことができます。

温かい湯豆腐を囲むことで体は芯から温まり心はホッとリラックス。

食事を楽しみながら心身ともに美しくなれる…そんな、贅沢な時間を過ごせるのが、この「温泉湯豆腐」のもう一つの魅力なのです。

究極の手軽さ!届いたらすぐに「温泉湯豆腐」の感動を

この「温泉湯豆腐セット」は自宅で本格的な温泉湯豆腐を味わうために必要なものが全て揃っています。

セットには極上のお豆腐と、お豆腐を溶かす魔法の調理水、そして湯豆腐の美味しさを引き立てる特製のポン酢タレが同梱されています。

使い方はとっても簡単。

2.火にかけると白濁してくる調理水

3.調理水で溶けだす温泉湯豆腐

あとはお好みで、お野菜なども入れたり、胡麻だれやぽん酢で、或いは豆腐の溶け出した旨味で溶き卵とご飯を入れて最後に雑炊を。

この手軽さで、まるで料亭でいただくような本格的な「温泉湯豆腐」を再現できるのです。

大切な人へ贈る、佐賀の味と「癒し」のギフト

「佐嘉平川屋製の温泉湯豆腐セット」は、その圧倒的な品質と美肌の湯というストーリー性から贈答品としても大変喜ばれる逸品。

健康志向の方、美味しいものが好きな方、そして、なかなか旅行に行けない方への贈り物として贈れば、きっと「こんなに美味しい湯豆腐があるなんて!」と感動の声が上がるに違いありません。

創業七十余年の匠の技と佐賀の大地の恵みというストーリー性も贈る相手に喜びとともに日本の豊かな風土と作り手の情熱を伝えることができるでしょう。

調理水を用いて、お豆腐が溶け出し、淡雪のような優しい食感に。

創業七十余年の匠の技で一釜一釜丁寧に作り上げた、国産大豆100%の極上のお豆腐。

「佐嘉平川屋製の温泉湯豆腐セット」は、単なる食材ではありません。

それは、佐賀の豊かな自然と、職人の情熱、そして「食を通じて最高の喜びを届けたい」という作り手の願いが凝縮された、まさに「食の芸術品」です。

「佐嘉平川屋製の嬉野温泉湯豆腐セット」は以下の公式オンラインショップでお買い求めになれます。

|

嬉野温泉の名物が、温泉水を使った温泉湯豆腐です! |

| 名称 | 佐嘉平川屋(武雄温泉本店) |

|---|---|

| 住所 | 〒843-0022 佐賀県武雄市武雄町大字武雄7411 (武雄温泉の楼門前) |

| 電話 | 0954-27-8481 |

| 営業時間 | カフェ 9:00~18:00(ラストオーダー17:30) お食事 10:00~18:00(ラストオーダー16:30) |

| 定休日 | 年中無休 |

| 地図 |

まとめ

一口食べれば、そのとろける食感と、奥深い旨味に魅了されることでしょう。

そして、気がつけば、あなたも「もう普通の湯豆腐には戻れない」という感覚の虜になっているはず。

手軽に美味しく、そしてヘルシーに。

そんな理想の食生活を叶える奇跡の逸品。

この感動を、是非あなた自身で体験してください。