こんにちは、旅行とグルメが大好きな食べ旅(TABETABI)です♪

日本の食文化はとてもユニーク、とよく言われますが、実際どの料理も独特ですよね。

ここ数年は円安もあってインバウンド需要が増加、さまざまな日本食が世界でもよく知れ渡る様になりました。

しかしながら、日本では馴染み深い食べ物でも、まだあまり話題にあがらないジャンルがあります。

それが、「練り物」。

特に、すり身と呼ばれる魚類を使った練り物を差しますが、

ちくわ

はんぺん

つみれ

さつま揚げ

などなど、他にも様々なすり身の練り物が日本各地で食されており、多種多様な食文化として定着しています。

非常に歴史は古いですが、現代でも年配でも食べやすく、効率的に魚の栄養素、タンパク質を摂取できるとあって健康面でも高く評価されています。

今日はそんな練り物でも特にメジャーな「笹かまぼこ」について、その歴史や名物をご紹介したいと思います。

そもそも、「かまぼこ」とは。その歴史について。

一般的な蒲鉾は「蒸板蒲鉾」。日常的に食される。紅白が多く、縁起物としておせち料理にも用いられる。

そもそも「かまぼこ」とは何でしょうか?

練り物の文化自体は日本だけでなく、東南アジア、中国などで古くから製造されてきました。(※文献は無いため明確な歴史は不明。)

今でも東南アジアや中国ではスープなどにつみれのようなものが入れられていたりしますよね。

日本では1115年に宮中で出された蒲鉾(かまぼこ)が文献上最初のものとされているように、その歴史はとても長く、古来から日本人を支えてきた食文化なんです。

かまぼこ=ちくわ?

小田原の鈴廣かまぼこ博物館で展示されている平安時代の祝膳

かまぼこは「蒲鉾」と書きますが、そもそも元の蒲鉾は、魚のすり身を竹の棒に刺して加工していたため、

その全容が武器の鉾(ほこ)のような形になる

という事から蒲鉾(かまぼこ)と呼ぶようになりました。

既にお察しの方もいるかもしれませんが、その形は今の竹輪そのものだったんです。

いつしか蒲鉾は板の上に形成して作られるようになったため、竹に巻く従来の方法で作った蒲鉾は竹輪蒲鉾と呼び分けるように。

その後、板蒲鉾のほうが定着したため、こちらを「蒲鉾」、竹で巻いた方を「竹輪」と呼ぶようになった、というわけです。

つまり、竹輪は蒲鉾と同じものだったんですね。

今ではご存知のようにそれぞれが独自の文化、独自の調理法で愛されていますが、蒲鉾の中には「笹かまぼこ」と呼ばれるメジャーな蒲鉾があります。

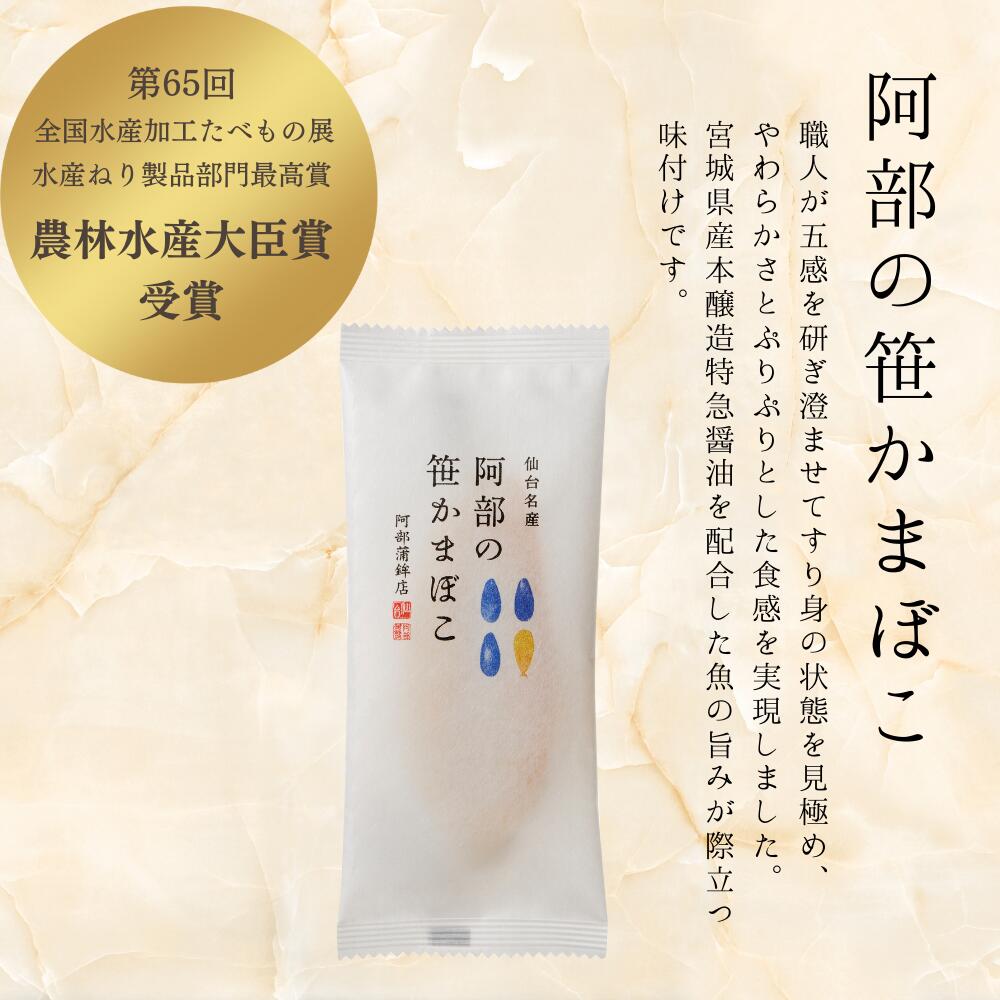

今日はそんな「笹かまぼこ」の名付け親である阿部蒲鉾店の笹かまぼこをご紹介します。

🐟 仙台グルメの顔、「笹かまぼこ」誕生秘話と阿部蒲鉾店の熱いこだわり。

皆さんは、仙台と聞いてどんなグルメを思い浮かべますか?

牛タン、ずんだ餅と並ぶ仙台名物といえば「笹かまぼこ」ですよね。

仙台だけでなく、今やコンビニやスーパーでいつでも見られるほど全国区の知名度を誇る「笹かまぼこ」という名前。

実はその名付け親こそが、今回ご紹介する阿部蒲鉾店なんです。

🗾 阿部蒲鉾店が「笹かまぼこ」と名付け、やがて全国に広がった。

伊達政宗

阿部蒲鉾店の創業者である阿部秀雄さんは宮城県牡鹿郡渡波町(現石巻市)で生まれました。

家が家計に苦労していたため、家の負担を減らすべく仙台に向かい、蒲鉾店に修行に入りました。

その後、起業する際に仙台藩の初代藩主である伊達政宗の家紋「竹に雀」にある笹の葉をヒントに笹型に成形した蒲鉾を「阿部の笹かまぼこ」という名で販売しました。

起業してすぐに仙台は空襲に見舞われ、阿部蒲鉾店も焼失しますが、すぐに再建した事で地元の需要を独占、行列を作るほどに。

他店も同じ形の蒲鉾を作っていましたが、勢いを増していった阿部蒲鉾店の「笹かまぼこ」は、いつしか全国的に一般化したのです。

阿部蒲鉾店が名付けた「笹かまぼこ」はこうして一般的な名称になったのですね。

この事実を知るだけでも、いかに阿部蒲鉾店が笹かまぼこの歴史と美味しさに深く関わってきたかがお分かりいただけるはず。

しかし、その魅力は名前の由来だけに留まりません。

阿部蒲鉾店の『阿部の笹かまぼこ』は、ただの練り物とは一線を画す、職人技とこだわりが凝縮された至高の逸品。

一口食べれば、その違いは歴然。

口の中に広がる豊潤な旨味と、唯一無二の食感に、きっと驚かれることでしょう。

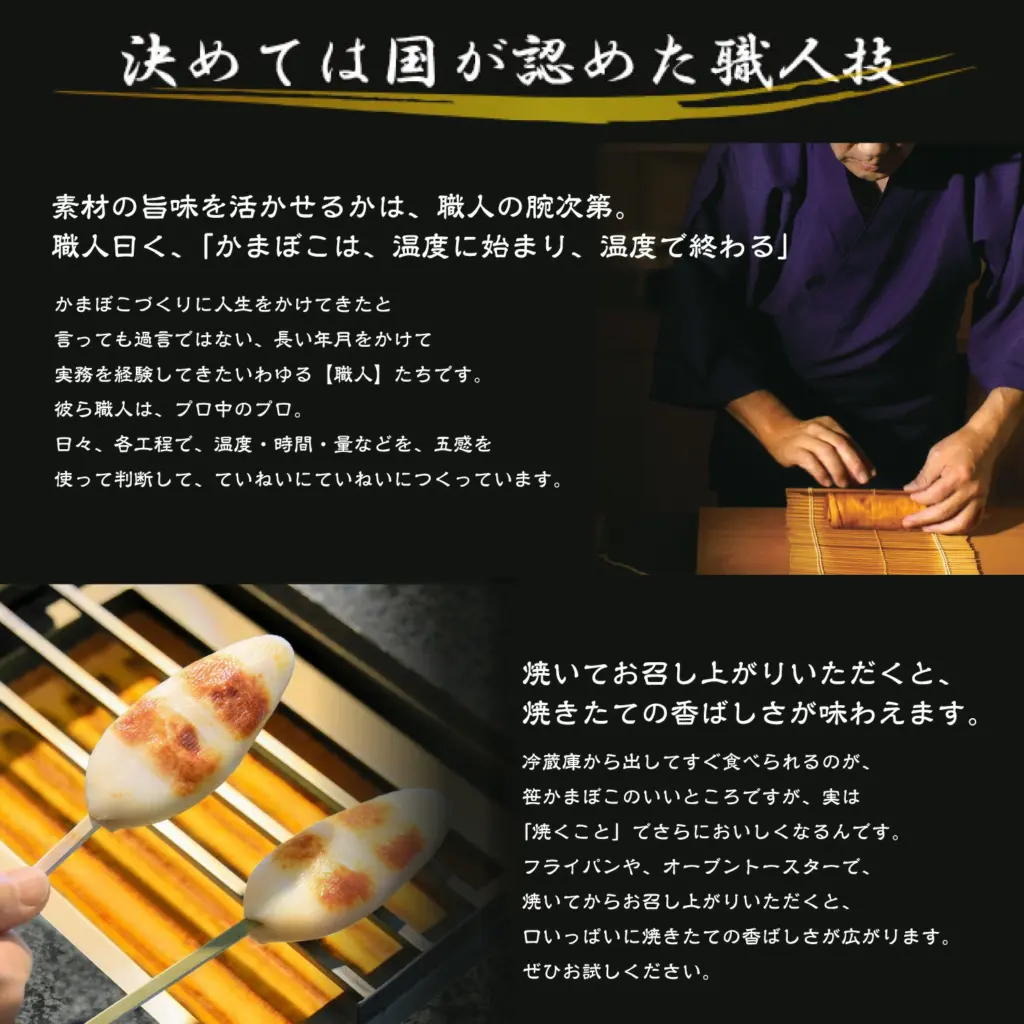

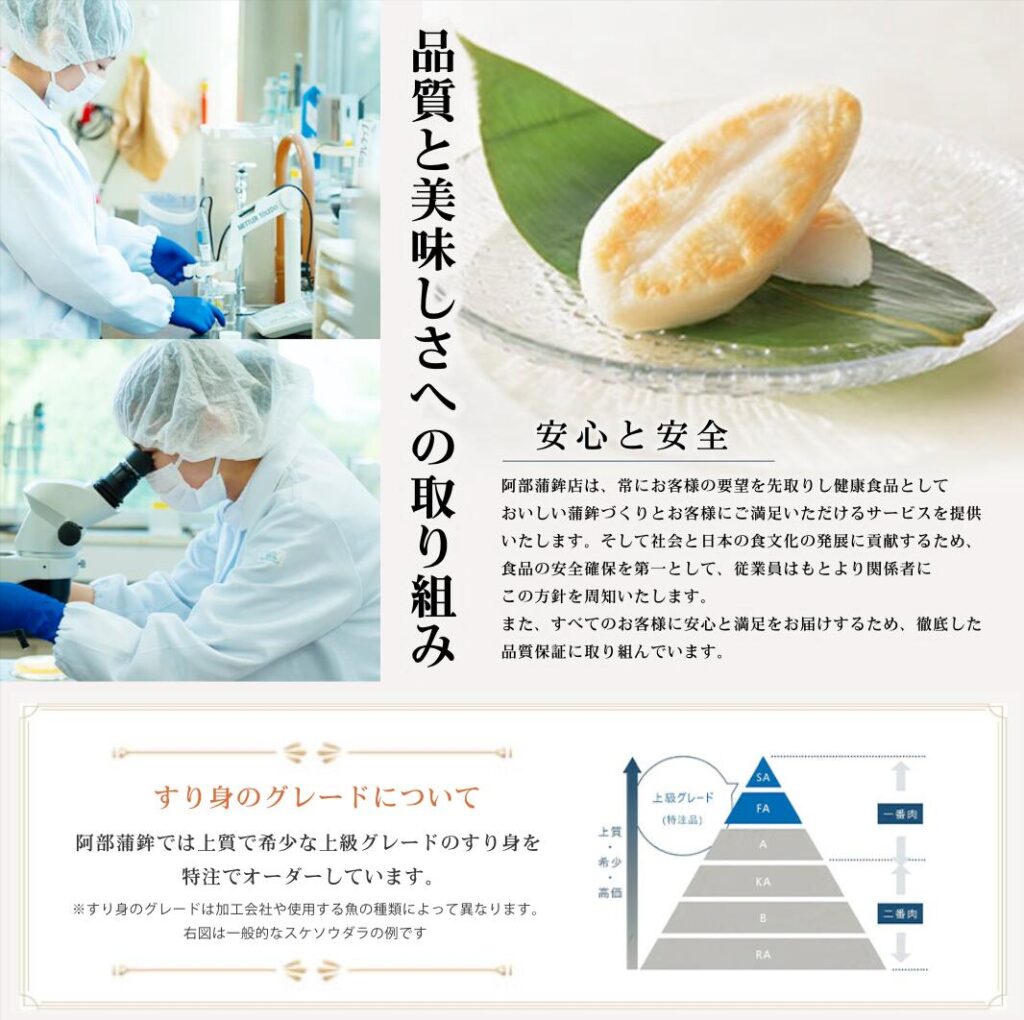

🥇 国家資格を持つ職人の「神業」が実現する、やわらかさとプリプリの奇跡的な両立。

『阿部の笹かまぼこ』の美味しさを語る上で絶対に欠かせないのが、笹かまぼこを生み出す職人たちの熟練の技。

阿部蒲鉾店には、国家資格である水産練り製品製造技能士の資格を持った選りすぐりの職人が在籍しています。

この資格は、練り製品製造に関する高度な知識と技術を持つ者にしか与えられません。

職人たちは単に機械を操作するだけの存在ではなく、季節や気温、そして魚のわずかな状態の変化をも感じ取るために、五感を研ぎ澄ませてすり身の品質を見極めます。

この「五感を駆使する」という機械で真似たり代替できないアナログな作業こそが、美味しさの秘訣なのです。

すり身の練り具合、温度、塩加減…。すべてが完璧なバランスで合わさった時、奇跡的な食感が生まれます。

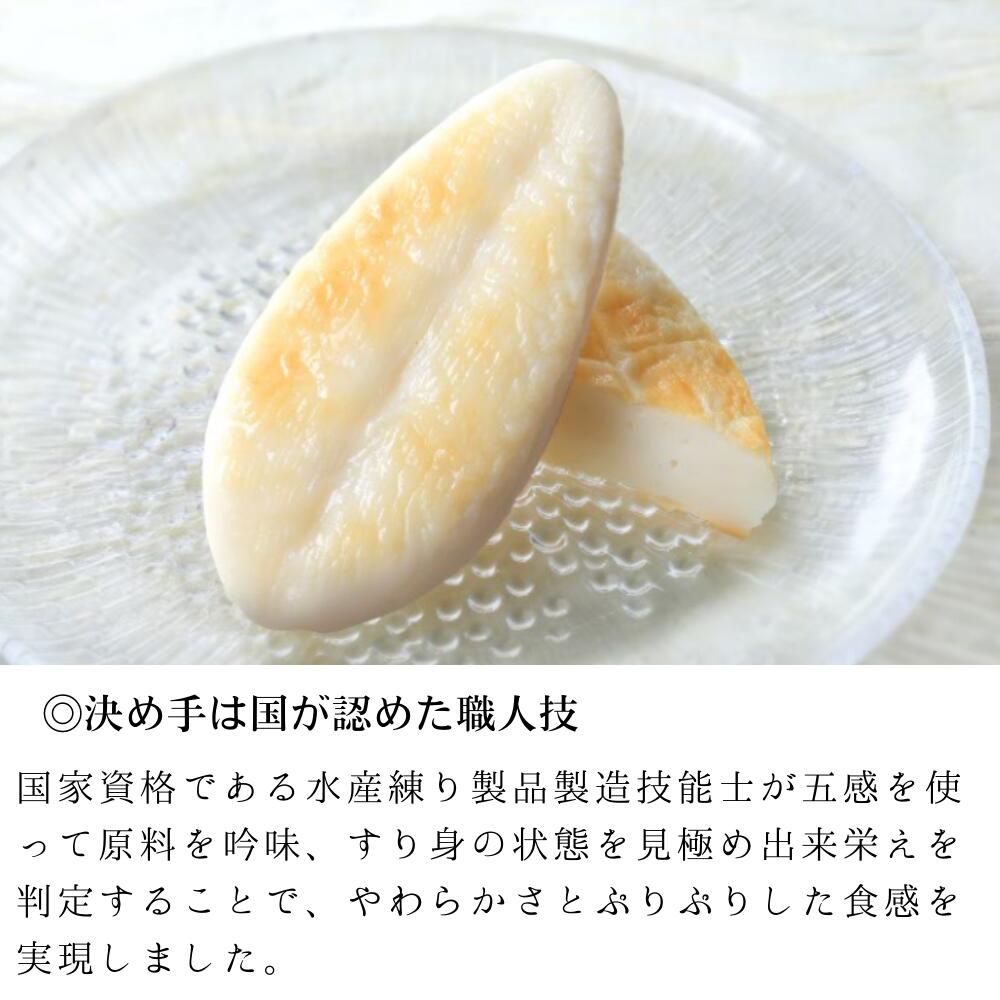

それが、『阿部の笹かまぼこ』の代名詞とも言える、あの「やわらかさ」と「プリプリ」の極上の両立。

噛むほどに弾むような心地よい食感と舌の上でとろけるような繊細な口当たり。

一度体験したら忘れられない、この食感を生み出す技術こそが国が認めた職人技の結晶と言えるでしょう。

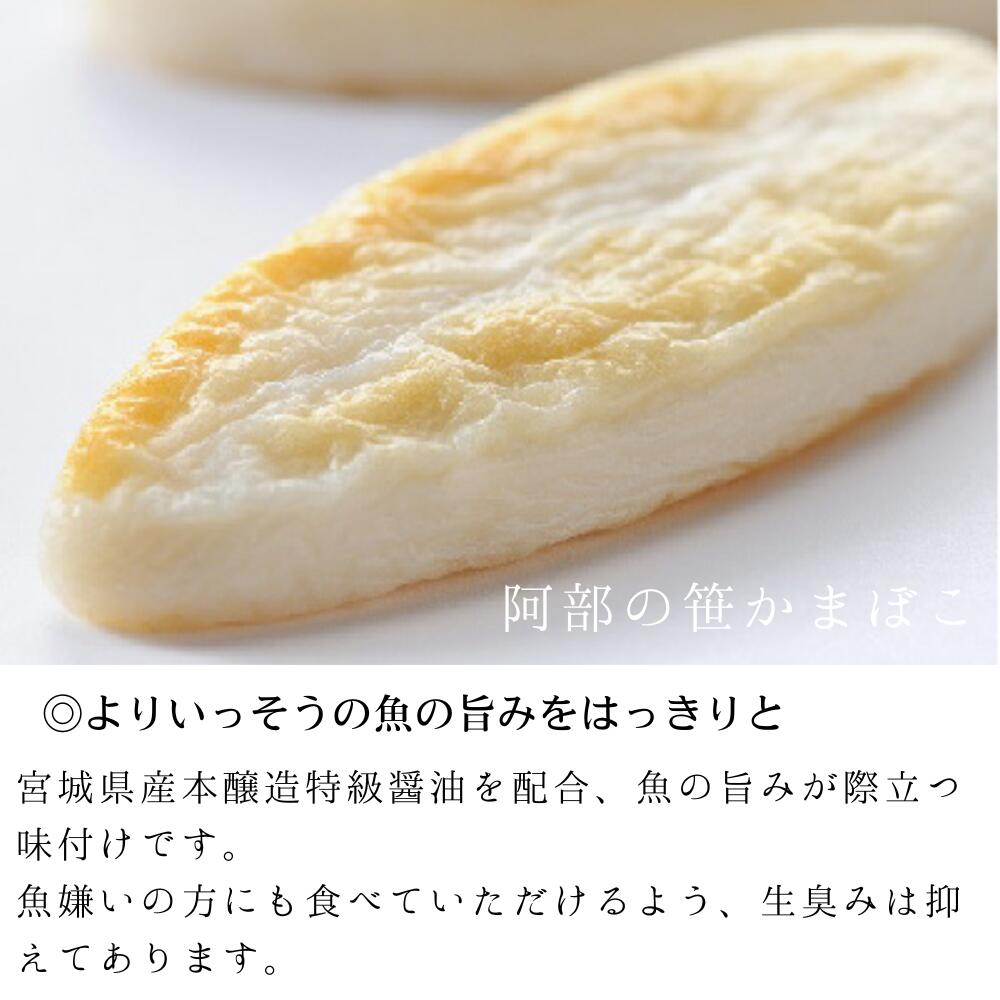

🥢 魚の旨味を最大限に引き立てる!こだわり抜いた「特級醤油」が織りなす絶妙な味わい。

美味しさは食感だけでなく、もちろん「味」にも表れます。

『阿部の笹かまぼこ』が他の追随を許さないのは、その魚の旨味が際立つ深みのある味わいにあります。

この深いコクと風味の秘密は味付けに使用されているこだわりの調味料にあり。

使用されているのは宮城県産の「本醸特級醤油」です。

特級醤油とは、JAS(日本農林規格)で定められた醤油の中でも特に厳しい品質基準をクリアしたものだけが名乗れる称号。

地元の優れた醤油を惜しみなく配合することで、ただ塩辛いだけではない魚本来の持つ濃厚な旨味が引き出され、芳醇な香りが加わります。

焼きたての香ばしさと醤油のまろやかな風味が一体となり、口に含んだ瞬間に思わず「んー!」と声が出てしまうほどの満足感。

そのまま食べてももちろん最高ですが、冷やしてビールや日本酒のお供にすれば、もう手が止まらなくなること請け合いです。

キリッと冷えた🍶日本酒と合わせれば、魚の旨味がさらに際立ち、最高の晩酌タイムを演出してくれるでしょう。

まさに、大人のための極上おつまみです。

🎁 贈答品にも、自分へのご褒美にも!食べ応え十分な『阿部の笹かまぼこ』8枚セット。

今回ご紹介しているのは、『阿部の笹かまぼこ』の魅力を存分に堪能できる8枚セットです。

このボリューム感は、ご家族や大切な人とシェアするのにもぴったり。

もちろん、頑張った自分自身へのご褒美にも最適です。

冷蔵庫に常備しておけば急な来客時のおもてなしや食卓をちょっと贅沢に彩りたい時にも重宝しますよ。

焼きたてのような香ばしさを味わいたければ、軽く炙るのがおすすめです。

外側がカリッと、中はプリッと。

香ばしい醤油の香りが立ち上がり、たまらない美味しさです。

わさび醤油や生姜醤油をちょっと添えても美味しいですが、まずは何もつけずに職人の技と魚の旨味が詰まったそのままの味をぜひお試しください。

『阿部の笹かまぼこ』は以下の公式オンラインショップにてお買い求めいただけます。

|

「笹かまぼこ」の名付け親!阿部蒲鉾店の仙台名物・笹かまぼこを味わおう! |

創業89年「仙台名産 笹かまぼこ」の名付け親。 国家資格を有する蒲鉾職人が上質なすり身と熟練の技で造る、魚の旨みが際立つ蒲鉾の製造・販売をしています。 2024年3月の「全国蒲鉾品評会」で「吟撰笹」が最高位の農林水産大臣賞を受賞。

まとめ

「笹かまぼこ」の名付け親は伊達ではありません。

まだ名前が定着していなかったころに、多くのライバルに打ち勝ち、名前を定着させたのは、当然「美味しい」から。

阿部蒲鉾店が誇る歴史と技術、そして愛情が詰まった『阿部の笹かまぼこ』。

読者の皆様には、この「名付け親」が作り出す本物の味わいを、心ゆくまでご堪能いただきたいと心から願っています。

さあ、今すぐこの国が認めた職人技が光る仙台名物を手に入れて、極上のひとときを過ごしませんか?

きっと、皆様の食卓がより豊かで、幸せなものになるはずです。