こんにちは、旅行とグルメが大好きな食べ旅(TABETABI)です♪

世界に最も認識されている「日本食・和食」といえば何と言っても以前から高い人気のあった「🍣寿司」。

そんなお寿司ですが、そもそもお寿司っていつから日本にあったのでしょう?

今日はお寿司の歴史と、未だ残る伝統の寿司の原点をご紹介したいと思います。

和食と言えば🍣お寿司ですよね。

🍣お寿司の歴史

今でこそ、お寿司は「酢飯に新鮮な海の幸を乗せて握ったもの」をイメージしますが、今のお寿司は「早すし」に分類されます。

早すしは江戸時代に始まった文化で、それ以前はお寿司は「保存食」だったのです。

江戸時代より前の寿司は数百年の歴史のある伝統の「馴れ鮨(なれずし)」という保存食で、米と魚に塩を加えて発酵させたものになります。

発酵食品、つまり「酸っぱい」を意味する形容詞であった「酸し」が転じ、縁起を担いだ当て字で「寿司」と表現されるようになったのです。

寿司の語源は酸っぱい発酵料理だった、というわけですね。

「馴れ鮨(なれずし)」とは

寿司の原点である、米と魚に塩を加えて発酵させた「馴れ鮨(なれずし)」とはいったいどんな料理なのでしょう?

馴れ鮨は、和歌山や富山の鯖なれ鮨、岐阜や兵庫の鮎なれ鮨、秋田のハタハタ鮨、石川のかぶら寿司や今日ご紹介する琵琶湖の鮒寿司などがあります。

このように、馴れ鮨は未だに伝統料理、郷土料理として親しまれていて現存しており、インターネット等でも購入可能です。

馴れ鮨はどこで生まれたのでしょうか。

馴れ鮨のルーツ

「馴れ鮨」の歴史は深く、その起源はなんと弥生時代にまで遡ると言われています。

もともとはタイ北部と中国のあたりが起源で、弥生時代に稲作の文化が渡ってきたのと同時に馴れ鮨も伝わったとされています。

現代の寿司(早すし)は江戸時代に酢が登場してから、馴れ鮨から手法が移り変わりましたが、知っての通り似て非なる物。

魚を塩と米で保存するというシンプルな知恵が、長い年月を経て独特の風味を持つ発酵食品へと進化しました。

東南アジアに起源を持つ「なれずし」の一種であり、魚と米飯を乳酸発酵させることで保存性を高めたこの調理法は、日本の寿司の原型となったと考えられていますが、基本的には全く別の料理として位置づけられています。

ラーメンやカレー、天ぷら等が日本食化したように、寿司もまったく異なる物に変化し、独自の食文化となって日本に根付いたのです。

前述したように馴れ鮨にも様々な有りますが、現存する中で最古の馴れ鮨は琵琶湖のニブロブナを使った鮒寿司です。

ちなみに江戸時代以来、最も馴れ鮨に最適なのは琵琶湖の固有種のニブロブナであるとされています。

【滋賀県琵琶湖の秘宝】古代寿司のルーツ「鮒寿し」は驚きのスーパーフードだった!

琵琶湖の固有種「ニゴロブナ」。絶滅危惧種に指定されている。

悠久の歴史を湛える日本最大の湖、琵琶湖。

その豊かな恵みの中で育まれてきた「鮒寿し」は、単なる郷土料理という枠を超え、世界でも最も古代的な寿司の原型の一つとされる、まさに寿司の源流的存在です。

琵琶湖の固有種であるニゴロブナを塩と米でじっくりと漬け込んだその製法は、時を超えて受け継がれてきた先人たちの知恵の結晶。

滋賀県の人々にとっては故郷の味であり、淡海の風土が育んだスローフードの極みとも言えるでしょう。

健康と美味しさを両立!驚きのスーパーフード「鮒寿し」

鮒寿しを一言で表すなら「乳酸菌とカルシウムの宝石箱」。

独特の風味を持つ「鮒寿し」ですが、その栄養価の高さには目を見張るものがあります。

乳酸発酵によって生まれる豊富な乳酸菌は、腸内環境を整え、免疫力アップに貢献すると言われています。

また、魚に含まれる良質なタンパク質やDHA、EPAなどの必須脂肪酸も豊富。

さらに、発酵の過程でアミノ酸が増加し、独特の旨みと風味を生み出すとともに、栄養価を高めているのです。

塩と米の力、そして乳酸発酵の力によって長期保存が可能となる「鮒寿し」は、まさに自然の恵みを生かした天然の保存食。

冷蔵技術が発達していなかった時代から、人々の食生活を支えてきたのです。

このように、「鮒寿し」は単なる珍味ではなく、健康と美味しさを兼ね備えた、まさに先人たちの知恵が詰まったスーパーフードと言えるでしょう。

鮒寿しに期待できる効果

鮒寿し由来のの乳酸菌は、米が主食の日本人と相性よく、最も適した乳酸菌と言え、善玉菌として腸内改善に大きく貢献。

更に、乳酸菌の発酵プロセスでフナに多く含まれる骨まで柔らかく分解し、鮒寿しにカルシウムが豊富に含まれるようになります。

また、ビタミンB1、ミネラルの他、天然の抗生物質も含まれており、崩れた体調を回復させる効果もあります。

- 美容と健康:乳酸菌効果で腸内改善、肌の調子も良くなるなど美肌効果も期待。

- 血圧降下:塩分高めと思われがちだが、福井県立大学との研究で高血圧抑制効果が確認出来た。

- 胃腸不調に:乳酸菌が消化を助け、夏バテなどによる胃腸不調を改善。

- 丈夫な体作り:豊富なカルシウムで、若いうちから骨や歯、筋肉の強化に貢献。

- 風邪の時に:熱いお湯をかける事で乳酸菌の作用で発汗を促し、免疫力が高められる。

「あゆの店きむら」鮒寿しお試しパックで、その真髄に触れる

近年、その独特の風味と栄養価の高さから、健康食、そして保存食としても注目を集めている「鮒寿し」。

今回は、そんな奥深い魅力を持つ「鮒寿し」の歴史と、その伝統の味を守り続ける「あゆの店きむら」が手がける「鮒寿しお試しパック」をご紹介。

一口食べれば、きっとあなたもその奥深い世界に引き込まれるはずです。

古くから琵琶湖周辺のソウルフードだった

琵琶湖周辺では、古くから貴重なタンパク源として、また保存食として「鮒寿し」が作られてきました。

特に、固有種のニゴロブナを使った「鮒寿し」は、その独特の風味と旨みから珍重されてきたのです。

厳しい冬を乗り越えるための保存食であり、ハレの日のご馳走でもあった「鮒寿し」は、まさに琵琶湖と共に生きてきた人々の歴史そのものと言えるでしょう。

琵琶湖の恵みを食卓へ。「あゆの店きむら」のこだわり

琵琶湖のほとりで創業以来、変わらぬ製法で「鮒寿し」を作り続けているのが「あゆの店きむら」です。

琵琶湖で獲れた新鮮なニゴロブナを丁寧に下処理し、選び抜かれた米と塩でじっくりと漬け込む。

その工程の一つ一つに、長年培ってきた職人の技と、琵琶湖への深い愛情が込められています。

「あゆの店きむら」の「鮒寿し」は、伝統的な製法を守りながらも、現代の食卓にも合うようにと工夫が凝らされています。

独特の風味はそのままに、より食べやすく、より美味しく。そのこだわりが、多くの人々を魅了し続けている理由でしょう。

近年、外来種や開発の影響でニゴロブナは減少傾向にあり、代わりに近似種で同じく琵琶湖固有種のゲンゴロウブナを使うお店もありますが、「あゆの店きむら」では最もおいしくなるニゴロブナの雌のみに拘っています。

初めての方にもおすすめ!「鮒寿しお試しパック」の魅力

「鮒寿し」に興味はあるけれど、独特の風味が少し心配…という方もいらっしゃるかもしれません。

「あゆの店きむら」では、そんな初めての方にも気軽に「鮒寿し」を体験していただける「鮒寿しお試しパック」をご用意しています。

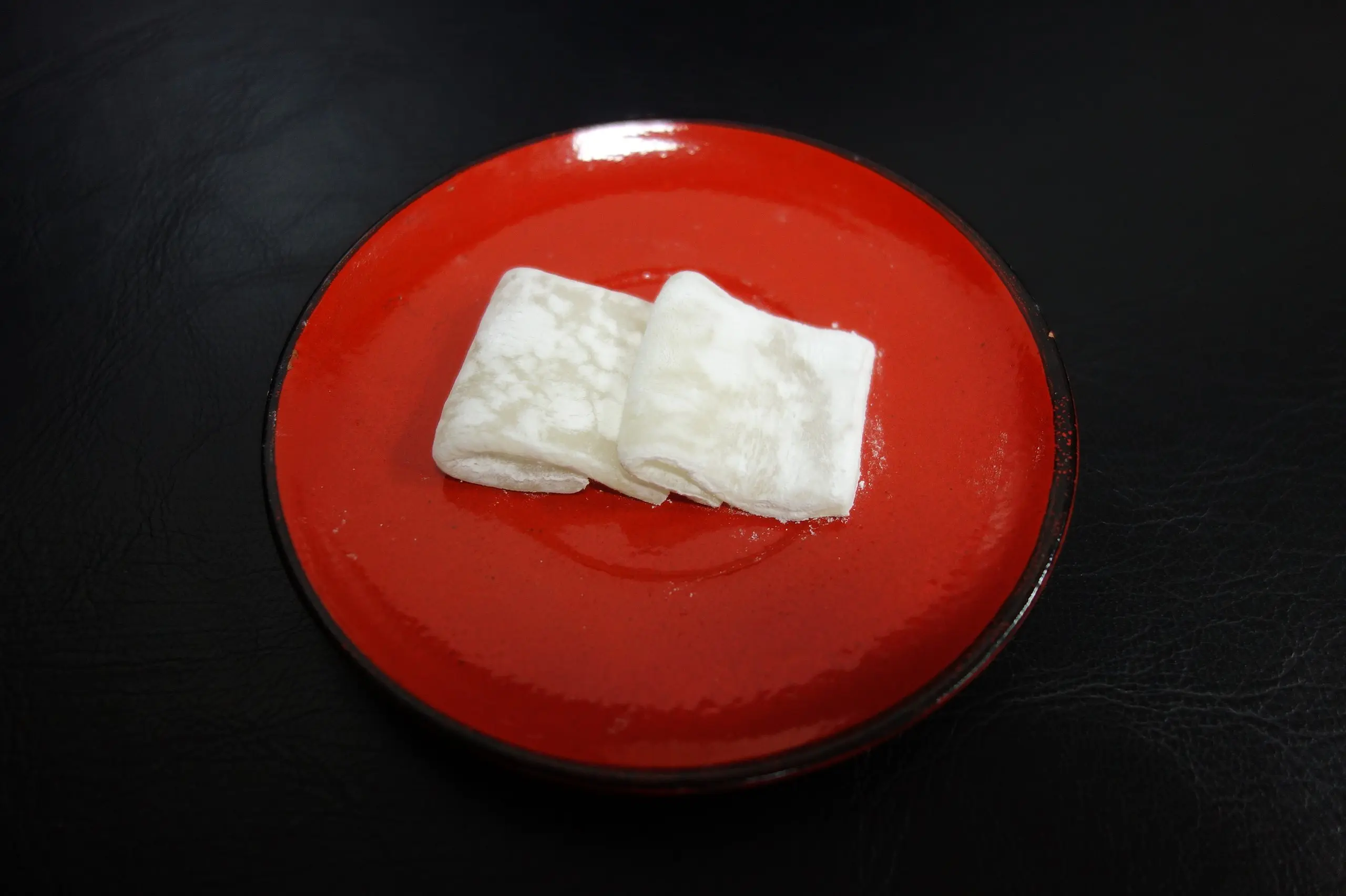

このお試しパックでは、食べやすいようにスライスされた鮒寿しが少量入っており、その風味や食感を気軽に試すことができます。

まずは少しだけ味わってみたいという方や、贈り物としても最適です。

一口食べれば、その奥深い味わいに驚くはず。

独特の酸味と魚の旨み、そして米の甘みが絶妙に調和し、他では味わえない複雑な風味が口の中に広がります。

最初は少し戸惑うかもしれませんが、食べ進めるうちにその魅力に引き込まれていくことでしょう。

「鮒寿し」を味わう、至福のひととき

「鮒寿し」の食べ方は様々ですが、まずはそのまま、その独特の風味をじっくりと味わってみてください。

お酒の肴としても最適で、日本酒やワインとの相性も抜群です。

また、ご飯のお供にするのはもちろん、お茶漬けにしたり、細かく刻んで薬味として使ったりするのもおすすめです。

滋賀県では、お正月料理やお祝いの席にも欠かせない一品として親しまれています。

「あゆの店きむら」の「鮒寿し」お試しパックは以下の公式ショップで購入する事が出来ます。

|

近江伝統の郷土料理、今では貴重な鮒ずしをぜひお試しください! |

まとめ:琵琶湖の恵み、未来へ繋ぐ味

「鮒寿し」は、琵琶湖の豊かな自然と、そこに暮らす人々の知恵と努力によって育まれてきた、かけがえのない食文化です。

「あゆの店きむら」をはじめとする地元の生産者の方々が、伝統の味を守り、未来へと繋いでいます。

私たちが「鮒寿し」を味わうことは、単に美味しいものを食べるということだけではありません。

それは、琵琶湖の歴史や文化に触れ、先人たちの知恵に思いを馳せる、豊かな時間でもあります。

ぜひこの機会に、古代から続く味の記憶を辿ってみませんか?

一口食べれば、きっと琵琶湖の風景が目に浮かび、その奥深い魅力に心惹かれるはずです。

この機会に、ぜひ琵琶湖の恵みが凝縮された「鮒寿し」の世界を体験してみてください。

きっと、あなたの食卓に新しい発見と感動がもたらされるはずです。